- Details

- Category: Статьи современных авторов

- Hits: 3857

Read more: сщмч Даниил Сысоев - Православное исповедание о 5 заповеди

- Details

- Category: Статьи современных авторов

- Hits: 2960

"Помни последняя твоя и во веки не согрешишь" - писал сын Сирахов (Сир. 7, 39). И действительно, любой человек вне зависимости от того, христианин и он или нет должен признать, что именно смерть дает оценку всему. Все, что не может перейти порог смерти не достойно того, чтобы человек отдал этому сердце. Если мы взглянем в свете этого на спор вокруг уранополитизма, то увидим, что небесное гражданство - единственная возможность нечто перенести за порог гроба. Какая польза человеку, если его народ или его страна достигли максимального влияния в мире? Разве это поможет ему на мытарствах? Разве важно для человека в день Суда будет, где пролегала граница того царства, где он странствовал (учитывая, что все царства мира исчезнут)? Какой вечный смысл бороться за свои временные права, когда человек - правообладатель все равно потеряет все эти права за гробом?

- Details

- Category: Статьи современных авторов

- Hits: 3051

Христианство вошло в историю как новый социальный порядок, новое социальное измерение. С самого своего зарождения оно является прежде всего не "доктриной", а "общиной". Помимо проповеди, которую необходимо было распространить по миру, и Благой Вести, которую следовало донести до людей, была Новая Община - необычная, на другие не похожая, постоянно растущая и формирующаяся, призывающая и вбирающая в себя всё больше и больше верующих. "Сообщество" (κοινωνια) - вот одно из ключевых слов, характеризующих христианское мирочувствие. Первые христиане ощущали себя тесно, неразрывно связанными друг с другом, образующими единство, которому не препятствуют никакие человеческие ограничения - будь то расовые, культурные или социальные. Оно выходит за рамки "мира сего". Друг для друга христиане были братьями, членами "Единого Тела", "Тела Христова". В этом знаменитом изречении апостола Павла сосредоточен общий опыт верующих. Несмотря на радикальную новизну христианства, немало основных его категорий пришло из Ветхого Завета, исполнением и завершением которого считали Новый. Поэтому христиане воистину "род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел" (1 Пет. 2:9). Они - Новый Израиль, "малое стадо", тот самый верный "остаток" , которому Бог благоволил дать Царство (Лк. 12:32 [1]). Рассеянных овец надлежало привести и собрать в "едино стадо". Этим вечным, непреходящим Собранием нового "Избранного Народа" Божия и стала Церковь - εκκλησια.

Христианство вошло в историю как новый социальный порядок, новое социальное измерение. С самого своего зарождения оно является прежде всего не "доктриной", а "общиной". Помимо проповеди, которую необходимо было распространить по миру, и Благой Вести, которую следовало донести до людей, была Новая Община - необычная, на другие не похожая, постоянно растущая и формирующаяся, призывающая и вбирающая в себя всё больше и больше верующих. "Сообщество" (κοινωνια) - вот одно из ключевых слов, характеризующих христианское мирочувствие. Первые христиане ощущали себя тесно, неразрывно связанными друг с другом, образующими единство, которому не препятствуют никакие человеческие ограничения - будь то расовые, культурные или социальные. Оно выходит за рамки "мира сего". Друг для друга христиане были братьями, членами "Единого Тела", "Тела Христова". В этом знаменитом изречении апостола Павла сосредоточен общий опыт верующих. Несмотря на радикальную новизну христианства, немало основных его категорий пришло из Ветхого Завета, исполнением и завершением которого считали Новый. Поэтому христиане воистину "род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел" (1 Пет. 2:9). Они - Новый Израиль, "малое стадо", тот самый верный "остаток" , которому Бог благоволил дать Царство (Лк. 12:32 [1]). Рассеянных овец надлежало привести и собрать в "едино стадо". Этим вечным, непреходящим Собранием нового "Избранного Народа" Божия и стала Церковь - εκκλησια.

- Details

- Category: Статьи современных авторов

- Hits: 3443

|

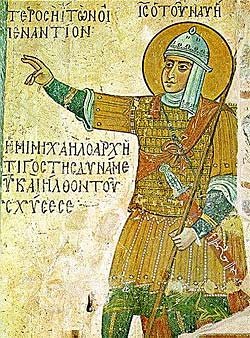

| Иисус Навин. Фреска X века из монастыря Святого Луки в Греции |

Священное Писание составляет первый и главнейший источник вероучения Православной Церкви. Поэтому тем, кого интересуют вопросы, связанные с отношением христианина к войне и воинскому служению, естественно обратиться к Слову Божиему.

Мы убеждены, что и в Священном Писании, и у святых отцов Церкви можно найти исчерпывающие ответы на основные вопросы, связанные с духовными проблемами современной армии. И ответы эти могут служить руководством для православных людей, так или иначе связанных с воинским служением.

Вспомнить, что же говорит Священное Писание о воинском служении, особенно важно именно в наше время, когда в обществе распространяются протестантские представления о том, что будто бы христианину запрещено участвовать в войне и служить в армии и даже брать в руки оружие. При этом делаются попытки обосновать подобные представления ссылками на Библию.

Рассмотрим, что же говорит Священное Писание о войне и воинском служении, опираясь на святоотеческое толкование текстов Священного Писания.

О войне

«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52).

Эту цитату чаще всего приводят в подтверждение мысли о том, что будто бы христианам нельзя служить в армии и участвовать в войне. Хотя о войне здесь нет ни слова, и обращается Спаситель не к воину, а к человеку гражданскому (как бы мы сейчас сказали), каким был апостол Петр. Тем не менее, слова обо «всех, взявших меч» при определенном понимании могут быть отнесены и ко всем воинам. Но так ли воспринимали это место святые отцы?

- Details

- Category: Статьи современных авторов

- Hits: 3466

Продолжение. Начало: Часть 1.

|

| Прп. Афанасий Афонский и Исидор Пелусиот |

Справедливости ради следует заметить, что среди высказываний святых отцов о воинском служении встречаются и такие, которые свидетельствуют о критическом отношении к нему. Так, преподобный Исидор Пелусиот пишет в послании к одному отцу, который вознамерился своего сына, имевшего способности к наукам, отправить в армию:

«Иные сказывают, будто бы до того ты обезумел и расстроился в рассудке, что этому отроку, которому Бог дал способность всему обучаться, намереваешься дать в руки оружие и определить его в военную службу, невысоко ценимую, даже презираемую и делающую людей игрушкою смерти. Поэтому, если не вовсе поврежден у тебя рассудок, оставь безрассудное намерение: не гаси светильника, который о том старается, чтобы возгореться на славу; дозволь человеку разумному продолжать занятие науками. А эту честь, или, лучше сказать, это наказание, побереги для других, каких-нибудь бродяг, которым прилично невежество толпы»[1].

Впрочем, из письма следует, что оно дается не как общее указание для всех, а как попечение о конкретном отроке, о котором преподобный Исидор знал, что его призвание состоит в занятии науками и что служба в армии для такого юноши будет неполезна. При этом речь здесь идет не о срочной службе, подразумевающей служение в течении полутора или двух лет, как сейчас в армиях многих стран, а о выборе жизненного пути, так как отец намеревался на всю жизнь определить сына по военной линии.

Можно встретить и такие утверждения, что будто бы святой Павлин Ноланский «считал возможным грозить геенной огненной за службу кесарю с оружием в руках»[2], и таким образом его выставляют как того, кто якобы верил в предосудительность воинской службы вообще. Однако эти утверждения не соответствуют действительности и являются сознательным искажением слов святителя.

Это интерпретация слов из написанного святым Павлином стихотворного изложения жития святого Феликса Ноланского, в котором говорится не о воинах вообще, а о конкретном воине – родном брате святого Феликса Гермии, который «настойчиво искал земных благ» и «живя собственным мечом и неся бесплодный труд ничтожной военной службы, подчинил себя оружию кесаря, не исполняя служения Христу»[3]. Как видно, хотя святой Павлин Ноланский и оценивал воинскую службу невысоко, тем не менее он вовсе не говорит, что она сама по себе ведет в ад, напротив, осуждения удостоился конкретный воин и не за саму воинскую службу, а за то, что земные блага, добываемые оружием, предпочел благочестию.

Такое же толкование словам святителя Павлина дает святой Беда Достопочтенный, который так их пересказывает: «Брат его обычаями своими отличался от Феликса и потому сделался недостоин вечного блаженства. Ибо Гермия усердно стремился лишь к земным благам и предпочел скорее быть воином кесаря, чем Христа»[4]. Стоит также иметь в виду, что речь здесь идет об армии языческой Римской империи III века.

Read more: Святые отцы Церкви о войне и воинском служении. Часть 2